1165年創建、1000体の観音立像が安置される国宝のお堂

【360度パノラマビュー】

三十三間堂

1266年に再建された本堂

名前の由来となっている三十三間堂

長さ120mの軒下

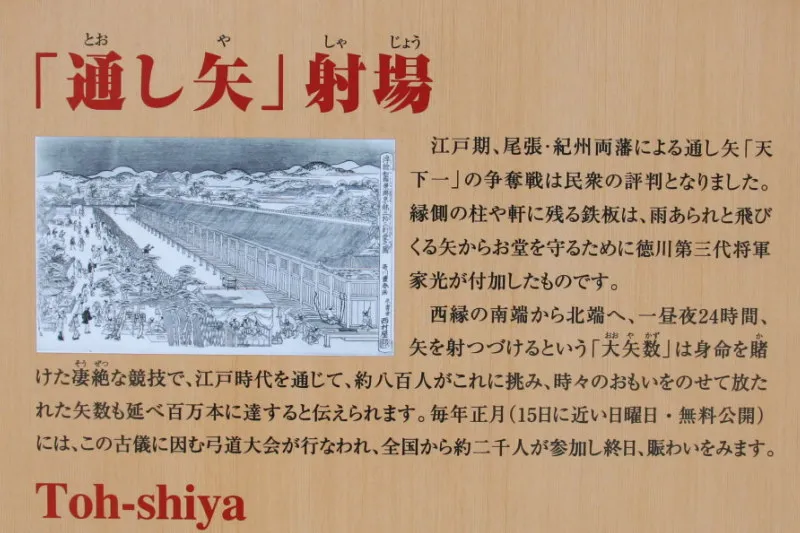

「通し矢」射場についての解説

国の重要文化財に指定される太閤塀

三十三間堂の専用駐車場

コメント

国宝の本堂、120mの通し矢、堂内の1001体ある観音像、見どころがたくさんの三十三間堂。参拝には拝観料が必要です。

暗く静まりかえった堂内には、国宝の千手観音坐像を中心にして、左右に500体の千手観音像が並んでいて、風神雷神像(国宝)と二十八部衆像(国宝)もスゴイ迫力で想像を超える光景でした。

そして、本堂の裏にある軒下を使って行われていた「通し矢」。江戸時代に始まった弓道競技で、狙う先は120m先の的。これだけの距離があるため、的を外れた矢が軒や柱に刺さったりすることから、お堂を守る目的で柱に鉄板がはめられています。さらに、一番端、矢が放たれる場所の柱には、弓を引くために小さな穴が空いていたりして、その当たりも見学ポイントとなっています。